华新1907文化公园 记者 李航 摄

黄石钟楼 记者 吴山 摄

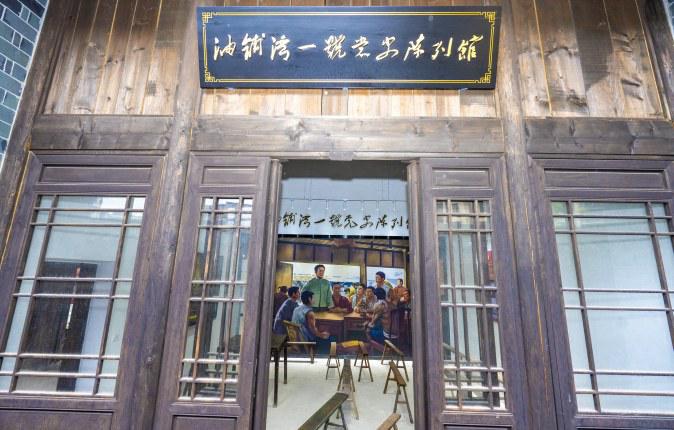

油铺湾一号 记者 李航 吴山 摄

初冬黄石,入眼成画。磁湖边上,团城山公园内亭台廊阁掩映其间;长江之滨,华新水泥厂旧址焕然一新成网红打卡地;城市深处,钟楼之下烟火气开始升腾……

一砖一瓦,皆是时代笔画。近年来,黄石市依次公布三批历史建筑名录,累计挂牌179处,从挂牌保护、系统建档到活化利用,团城山公园建筑群、华新水泥厂旧址、黄石钟楼、工人村苏式建筑群等这些黄石老建筑在“纸上名录”中被唤醒。

这些看似普通的红砖灰瓦、老街巷、厂房遗构、园林亭台,正在一次次从“历史遗存”走向“当代生活”,被更多人所看见、所感知、所记住。

让历史建筑“活下来”:

砖瓦有呼吸,记忆有光亮

走进工人村苏式建筑群,漫步于一栋栋带有苏式斜顶的红砖小楼之间,时光仿佛被拉长。

今年75岁的刘荷花在工人村住了大半辈子。子女外搬新居,但她依然守着这老建筑。“别看现在条件不好,那时候的工人村可是黄石的高级住宅。”刘荷花老人一脸自豪。

1954年起,苏联专家援华,大冶钢厂组织修建了24栋苏式建筑,拆除改建后,现存有21栋。建成之初,只有厂里干部、技术人员才能入住。后来,苏联专家撤走后,房子全部分给工人居住,“工人村”因此而得名。

随着时间的推移,这些建筑逐渐进入老化状态。面对城市现代化建设的潮流,工人村的苏式建筑群是去还是留?近年来,我市在规划城市更新时给出了答案,决定将这片建筑群列入历史建筑保护名录,并被纳入历史建筑的修缮与利用项目推进实施。

前不久在黄石举行的第四届国家工业遗产大会上,西塞山区工人村苏式建筑群改造项目现场签约。此前按照省级历史文化街区保护规划,工人村的苏式建筑群将保持传统的居住功能,结合黄荆山、长江自然山水环境特色,打造苏式建筑群画家写生艺术村,带动旅游业发展。

当地文化名人张承良表示:“工人村不仅保留了一个建筑群,更是保留了一段历史、一段生活方式。”与工人村相隔5公里外,位于西塞山区上窑社区沿湖路与新建路之间,在一片高楼的丛林之中,矗立着一栋灰墙黛瓦的徽式两层小楼。

小楼建于清末。2019年被黄石市人民政府列为“黄石市历史建筑”,是黄石早期中国共产党人和进步工人开展革命活动的重要场所,是中国共产党黄石历史的重要见证之一。这便是油铺湾1号民居。

此前,由于历经百年风雨沧桑,油铺湾1号民居已经破旧不堪,成了危房,亟须维修。2021年,按照“修旧如旧”的修缮要求,历经4个月,油铺湾1号焕发出新的活力,以党史陈列馆的面目展现在世人面前。

此外,我市制定出台《黄石市历史建筑管理办法》等规范性文件,推进实施历史建筑修复,第一届市委办公楼也按照“修旧如旧”原则完成整体修缮改造,现已打造为红色产业教育基地,受到市民欢迎。

让历史建筑“火起来”:

城市因文化而亮,建筑因故事而红

夜色中,钟楼下,渐渐聚集起散步的市民。

这座修建于1978年的黄石钟楼,是继武汉关钟楼之后湖北第二座钟楼,见证了黄石上世纪七八十年代的辉煌。2021年1月1日零时,时隔多年,黄石钟楼的钟声再度响彻黄石上空。时光荏苒,乡情犹在,到现在每年“跨年夜”,吸引大量市民在钟楼下跨年,更是成为日常的打卡地。

如今,黄石的老厂房、旧矿区、老车站等这些历史老建筑被改造利用:工业烟囱与玻璃幕墙相映,旧仓库变成文创市集。黄石的老建筑,不只是被看见,而是慢慢地“火”了起来。沿长江岸边、磁湖西畔,华新水泥厂旧址灰白的厂房矗立,巨型湿法回转窑、粗大的钢架梁仍可辨认其规模与年代。

华新水泥厂旧址前身可追溯至1907年创办的湖北水泥厂,是中国水泥工业的摇篮,曾获“远东第一”美誉。该厂旧址是我国保存最为完整的湿法水泥旋窑生产线旧址。

近年来,华新水泥厂旧址作为历史老建筑,突出活化利用,延续城市文脉,打造生活秀带,蝶变为“华新1907文化公园”,创建集文博、文创、文商多元复合功能的产业转型示范区和城市更新形象新窗口。据统计,华新1907文化公园自2022年开放以来,累计接待游客约125万人次,火出了圈。

“华新1907的底蕴深厚,这种融合了历史沧桑与现代创意的文化空间是无法复制的。”今年8月,大连天健网总编辑刘俊锋在黄石华新1907文化公园参观时感叹。

在这里,老厂房与新艺术、音乐节、时装秀、文创市集交错,让年轻人愿意来,游客愿意停。曹女士是一位摄影爱好者,她说:“这里拍照的背景太有味道,水泥厂的旧烟囱、斑驳墙面、铁轨遗迹,非常地道的工业时尚。”

历史建筑“为人民”:

让城市脉络与现代生活共存

历史建筑不仅是过去的遗迹,更是现代城市文明的载体。

黄石,因矿冶而兴,大冶铁矿、华新水泥厂、下陆火车站……矿冶工业的基因深植于这片土地;黄石,也是一片红色沃土,大冶铁矿下陆机修厂工人俱乐部旧址、北伐军二十军军部旧址、油铺湾1号民居……红色革命的号角也吹响于工厂车间、矿区宿舍、工人俱乐部间;如今的黄石,正以让历史建筑在一砖一瓦里,让城市发展脉络与现代生活共存。

上世纪80年代,我市修葺并开放了团城山公园、鲇鱼墩和澄月岛。从苏式亭台廊阁走出来的团城山公园,自2000年以来,园内园林建筑进行修缮、扩园改造、建设团城山公园山体健身游步道及景观亭等。如今,这里不仅是市民休闲健身的好去处,更是带来了形式多样的城市生活体验。

今年在团城山公园举行的“黄石臻选中秋月圆”第八届主题活动,融合市集、音乐会与美食,打造12小时不间断消费场景,让市民游客沉浸式感受节日烟火气。同时,我市还在这里连续10年举行樱花节,为市民提供了集美景、美食、文化、互动于一体的春日盛宴。

在城市深处,北伐军二十军军部旧址和第一届市委办公楼旧址每逢重大纪念节点,吸引了多家单位和市民在此开展党性教育、主题活动,成为“红色教育课堂”。

大红灯笼高高挂起,钟楼烟火五光十色。作为城市符号的黄石钟楼,随着钟楼步行街的开街,汇聚了将近50家非常有特色的本地美食,让市民在家门口感受到城市生活的烟火气。

此外,历史建筑被赋予文化、旅游、研学等功能。华新1907文化公园内,工业印记与新生活场景在这里并行,不仅保存工业遗构,更成为研学课堂、文化展览、文旅融合的载体。(记者 吴海峰)

编辑:郭明磊