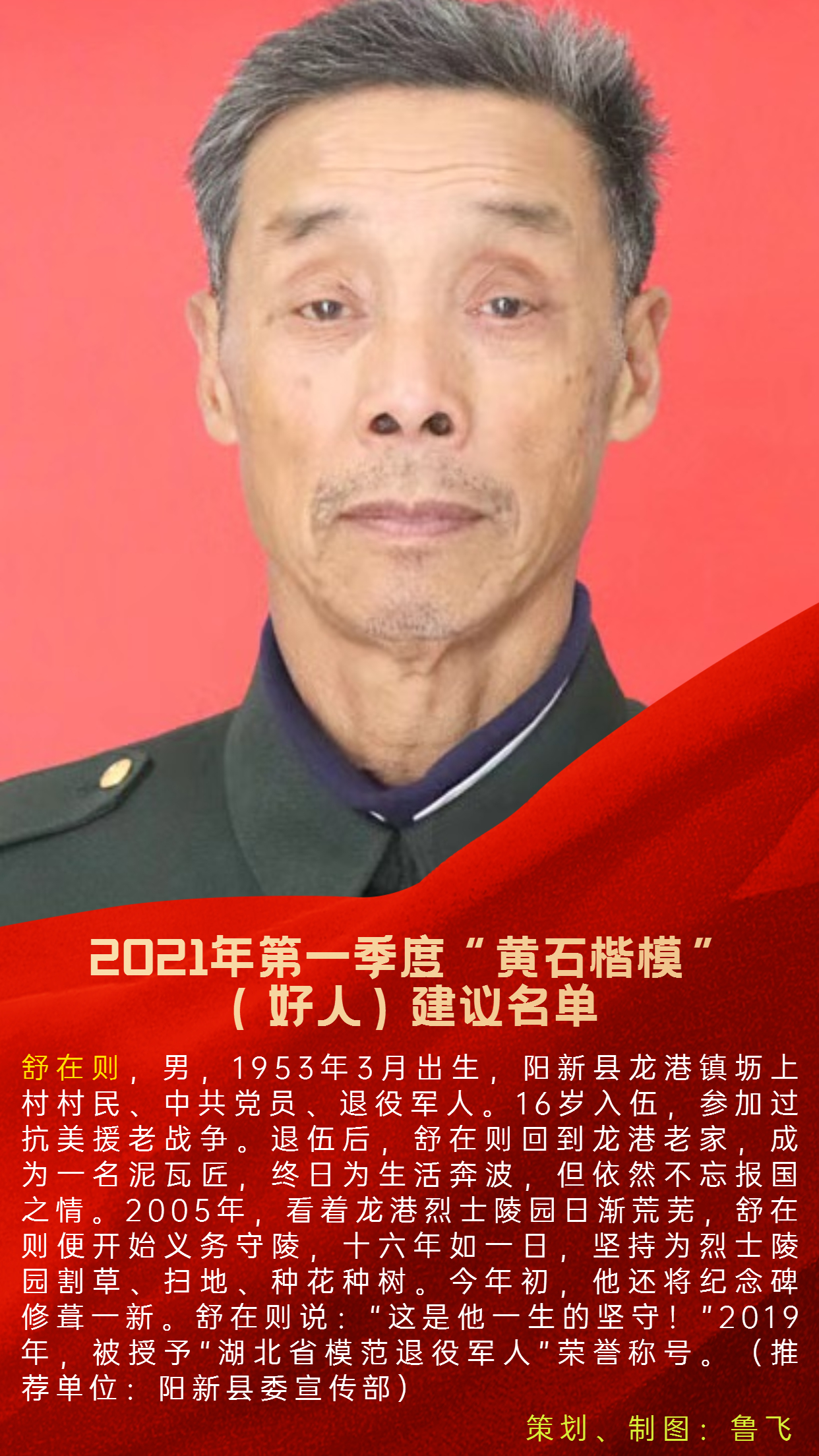

48年前,16岁的舒在则从家里出来,头也不回地跟着队伍离开了。

这个农村少年跟着部队来到老挝,参加了抗美援老战争。在部队呆了7个年头后,舒在则回到阳新龙港老家,成为一名泥瓦匠,但依然不忘报国之情。

大约是2005年,看着日渐荒芜、没有人看守和管理的龙港烈士陵园,舒在则难过得几个晚上睡不着觉。这种挂念变成了固定的护理。一把柴刀、一把扫帚、一把小锄头,舒在则一个人来到陵园,割草、扫地、种花种树,16年没有停歇。

“别人说我是个二百五,我无所谓,你说你的,我做我的。”舒在则说,只要走得动,他还会一直扫下去。

乡村少年从军梦

走在龙港街上,无论是街头摆摊的,还是政府工作人员,一提到这个名字,似乎人人都认识他。

在龙港镇坜上村,舒在则在家排行老三,上面一个哥哥一个姐姐,下面一个妹妹。8岁那年,生母因病去世,姊妹四个和父亲相依为命。

由于家庭困难,舒在则上学比同龄人晚。15岁那年,舒在则才小学毕业。1969年11月份,16岁的舒在则去应征,结果被选上。

当时,父亲不让舒在则去。“我哥哥生下来就有残疾,家里男孩就我一个人正常,父亲舍不得我去当兵。”回忆往事,舒在则说,他对父亲说,当兵是保家卫国,是光荣的事情。父亲执拗不过,答应了。

在那个年代,舒在则的童年是在“英雄主义”氛围中度过的。《英雄儿女》《小兵张嘎》《冰山上的来客》等红色题材电影,只要附近有村庄放映,舒在则都会赶着去看。

“那时候就觉得,农村的男孩当兵有出息,当兵就是我理想。”舒在则说,就是因为种下了这个愿望,所以最后坚持要去当兵。

退伍老兵归家乡

1970年初,刚过完年,舒在则和战友们被送到老挝湄公河前线。

可能是年纪小的原因,舒在则在工程连当了一名工程兵。在前线,工程连的主要任务是修路、架桥、挖战壕、架设工事。

有几次,舒在则和战友们在工事附近的河沟洗衣服,几架美军飞机突然呼啸而来,不是跑得快躲进防空工事里,他们就被抛下的炸弹炸没了。

在部队的峥嵘岁月,舒在则最难忘怀的是,许多战友倒在了前线,永远没有再醒过来。时至今日,提到战友,老人都会难过落泪。

1971年5月份,舒在则和所在的工程连回到祖国。随后,工程连被拉到东北沈阳。至1976年,舒在则一直待在东北。

1974年,21岁的舒在则在部队入了党。1976年4月中旬,舒在则以一名志愿兵身份退伍回家。

“工程连解散了,大部分人都回来了。”舒在则说。

由于在部队的多年工程兵经历,回家后,舒在则干起了泥瓦匠。舒在则勤奋好学,平时没事爱钻研,有时候,别人家需要木工,舒在则也会接活。

1986年,农村分田到户,舒在则觉得自己一直在镇上干活,没时间回家务农,就放弃了田地。

“别人家有什么粮食补贴,我是没有的,我也不会去争,人穷了,争那点钱也富不起来。”舒在则说,虽然户口一直在村里,但由于放弃了田地,各种补贴和他无缘,不过他根本不在乎这些蝇头小利。

凭着勤扒苦做,舒在则在龙港镇上盖了两栋房子,五个子女也养大成人。舒在则觉得自己要活得硬气,不当兵了,但军人的自强精神不能丢。

守护陵园十余载

舒在则很欣赏从阳新东源走出去的王平上将。曾经,他也想当将军。

“年代不同了,没有文化,靠打仗打出名堂,当上军官已经不大可能了。”舒在则说,小时候有军人的梦想,如果不是退伍,他愿意一直待在部队。

退伍后的舒在则一直为养家糊口折腾。等子女都成人成家后,舒在则觉得该干点自己想干的事了。

离舒在则家1里路的狮子山上有一座红军烈士陵园。当时有着“小莫斯科”之称的龙港是鄂东南特委所在地,是闻名全国的苏区之一。至今还有彭德怀故居、鄂东南特委机关、彭杨学校等40余处革命旧址尚保存完好,其中有36处已列为全国重点文物保护单位。这里,还长埋着中共鄂东南特委书记吴致民和3011名红军将士的忠骨。

吴致民和3011名将士的红军烈士陵园是舒在则心头的一个结。

“他们是军人,我也是军人,他们用鲜血和生命捍卫了龙港,捍卫了革命,如今到了和平年代,我们这些活着的人就应该捍卫他们的尊严。”一说起烈士陵园,舒在则就激动不已。

狮子山上有高大的樟树、柏树,经常落叶满地,临街一侧有242级阶梯,靠纪念碑一侧有14级阶梯。很少有人去计算有多少阶梯,但一问舒在则,他最清楚不过。

偶尔,舒在则在陵园也会和烈士们说说话,说自己最近遇到的烦心事、开心事,他觉得风吹起来了,树点头了,算是一种回应。

“矢志不移义务工,陵园守护最情钟。清污除草耄年力,翻地栽花汗马功。净化心灵高境界,牺牲自我活雷锋……”龙港镇彭杨中学的老师刘道海为舒在则写诗赞美到。

面对各种褒奖,舒在则倒显得很平静,他希望将已经几乎废弃的陵园打造成一座环境优美的场所,让烈士们的忠魂在这里安息。